Die Buchgestaltung im Aufbau‐Verlag stand im Zeichen der sozialistischen Gesellschaft der DDR. Die charakteristische Gestaltung der Bücher des Verlages war klassisch zeitlos – das heißt, Aufbau bevorzugte gediegene klassische und unauffällige Einbände. Es sollte die Einheit von Typografie, Einband und Umschlag widerspiegeln. Die Buchkunst der DDR diente nicht nur zum optischen Anreiz und der besseren Verkäuflichkeit, sondern sollte den Leser bilden und in der Ästhetik schulen.

Die Bücher des Aufbau-Verlages kommen aus aller Herren Ländern, und sie sind in aller Welt zu Hause.

Faber

Der Aufbau Verlag war der größte Verlag in der Deutschen Demokratischen Republik und der erste, der in der Sowjetischen Besatzungszone entstand. Gegründet wurde er am 16. August 1945 in Berlin unter der Leitung des Kulturbundes und durch die Protektion der sowjetischen Militäradministration. Mithilfe dieser konnten schon 1945 Theodor Plieviers Roman „Stalingrad“ sowie weitere Werke erscheinen.

Das Programm des Verlags sollte unter dem Zeichen der Versöhnung stehen und Bereiche der deutschen Literatur, der Exilliteratur, der inneren Emigration und des Widerstandes zusammenführen. Mit Beginn des Kalten Krieges legte die politische Führung den Fokus allerdings auf sozialistische und bürgerlich-humanistische Literatur. Zusätzlich wurde die Verlagsarbeit durch Zentralisierung der Verwaltung des Buchwesens erschwert.

1962 ging die Verwaltung des Buchwesens in der neu geschaffenen „Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel“ auf, die im Jahre 1964 die „Profilierung“ der Verlage vorantrieb. Im Zuge dieser wurde der Aufbau-Verlag mit dem Verlag Rütten & Loening sowie dem Thüringer Volksverlag vereinigt. Der neue Aufbau-Verlag wurde dem Kulturbund untergeordnet und sollte sich als staatseigener Betrieb vor allem mit der sowjetisch-sozialistischen Gegenwartsliteratur beschäftigen.

Neben der wechselhaften Verlagsgeschichte, in dem es den Verantwortlichen immer wieder gelang, ein vielfältiges Programm gegenüber der politischen Führung zu behaupten, zeichnet sich der Verlag durch eine hochwertige und anspruchsvolle Buchgestaltung aus, mit der er eine wichtige Stellung in der Buchkunst der DDR einnimmt.

Die Buchreihen des Aufbau-Verlags

Von Anfang an war die Verlagsarbeit durch Konflikte mit der politischen Führung durch ein vielfältiges und eigenständiges Verlagsprogramm geprägt. Phasen der Liberalisierung wechselten sich mit Phasen der Restriktion vonseiten der DDR-Regierung ab. Das Verlagsprogramm und die Schwierigkeiten mit dessen Umsetzung lassen sich beispielhaft anhand der Reihen des Verlages beschreiben.

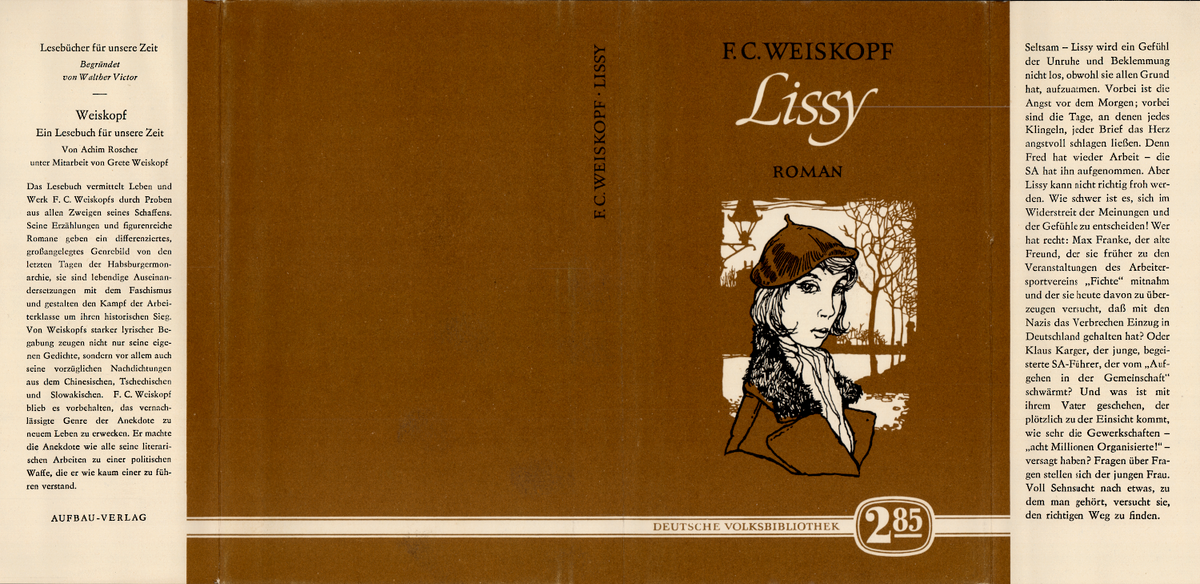

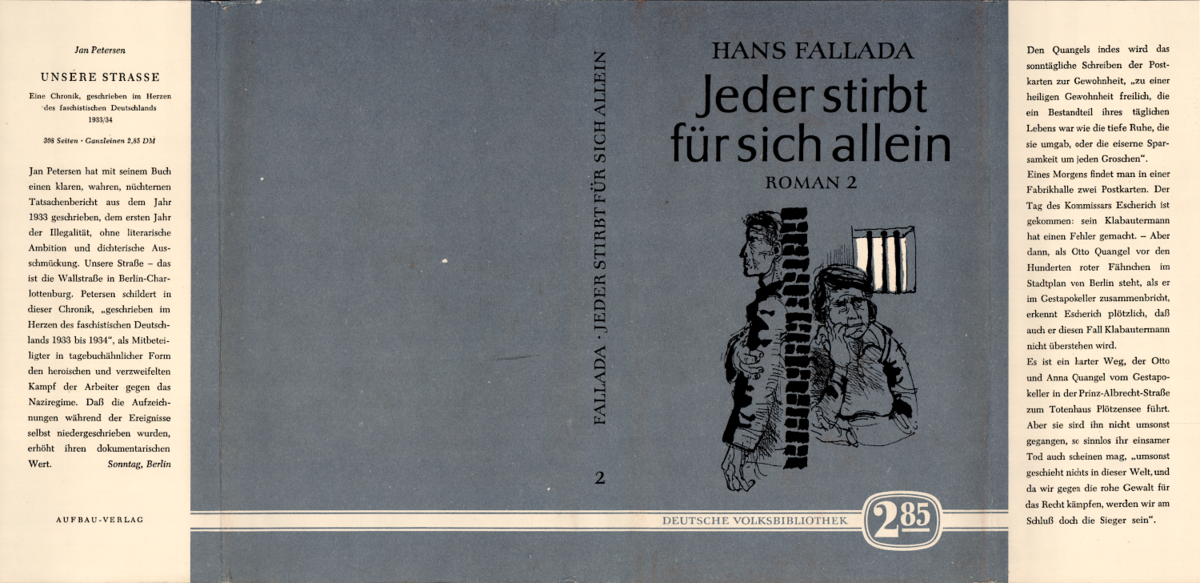

1954 wurde die „Deutsche Volksbibliothek“ durch Regierungsbeschluss ins Leben gerufen. Damit sollte der Arbeiterklasse ein Grundstock an klassischer Literatur billig zur Verfügung gestellt werden. Das minderwertige Papier wurde durch den für den Aufbau-Verlag typischen Leineneinband und einem illustrierten Schutzumschlag aufgewertet. Ergänzt wurde die Reihe durch knappe Informationen über Autor und seine Stellung in der bürgerlichen bzw. sozialistischen Revolution. Die Reihe wurde bis 1976 fortgeführt und kontinuierlich durch sozialistische Gegenwartsliteratur und ausländische Literatur erweitert.

Die Volksbibliothek entstand während der ersten Phase der Liberalisierung. Neben ihr wurden im Verlagsprogramm vor allem Werkausgaben zu Klassikerjubiläen und bekannter Exilautoren veröffentlicht. Der Verlag öffnete sich auch der westlichen Literatur und nahm Schriftsteller wie Ernest Hemingway und Jean Paul Sartre in seinem Programm auf. Gleichzeitig konnte Aufbau neue literarische Entdeckungen nicht nach seinen Vorstellungen verlegen, da Forderungen vonseiten der politischen Führung nach sozialistischer Gegenwartsliteratur bestanden. Dennoch gelang es dem Verlag durch geschickte Lektorenarbeit interessante Autoren aus sowjetischen Partnerländern wie Polen, der Tschechoslowakei und Estland zu gewinnen.

Der Mauerbau 1961 beendete die liberale Haltung der politischen Führung zu bürgerlich-westlicher Literatur. Der Verlag reagierte auf die ideologischen Restriktionen mit dem Aufbau der „Bibliothek der Antike“. Bekannt wurde die Bibliothek durch das Symbol der Eule bzw. des Wolfes, welches die griechische sowie die römische Literatur darstellte. Pionierarbeit leistete der Verlag durch Neuübersetzungen antiker griechischer und römischer Autoren.

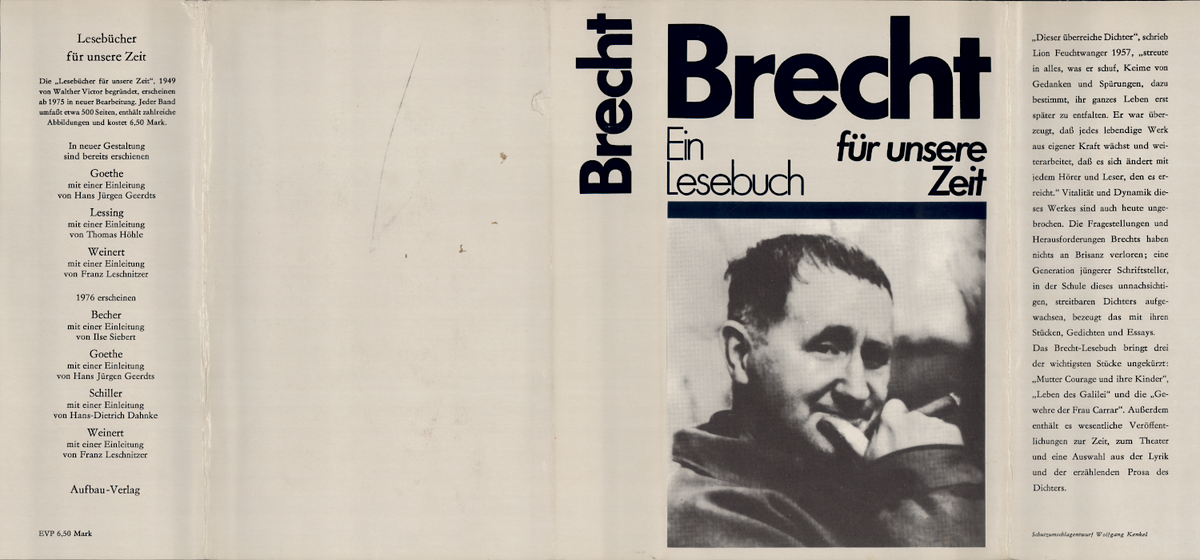

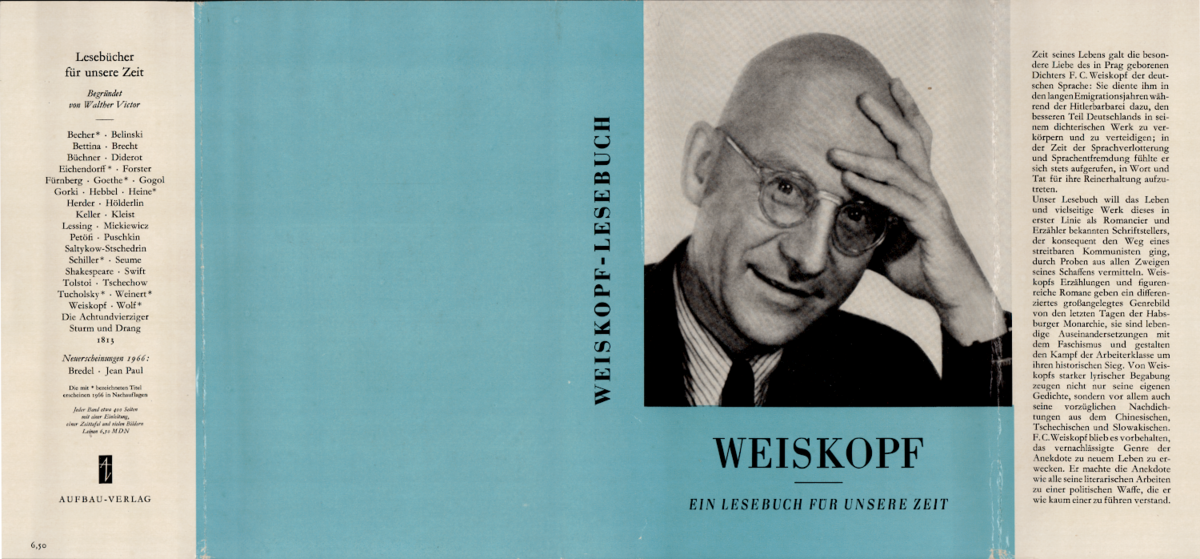

Die im Jahre 1964 durchgesetzte „Profilierung“ bestärkte den Verlag durch Eingliederung der „Volkslesebücher“ in seiner Entwicklung zum Klassikerverlag. Arnold Zweig beschrieb diese Reihe als „Brettersteig“ für junge Leute, über die „gähnenden Lücken“ hin zur klassischen Bildung. Besonderheiten waren zeitgeschichtliche Tabellen, Illustrationen und Abbildungen, die umfassende Einblicke in das Leben und Werk der Dichter vermittelten.

Der Aufbau-Verlag konnte durch politisches Tauwetter neben den Lesebüchern seine Arbeit an hochwertigen Studien- und Werkausgaben zu klassischen Schriftstellern ausbauen. Auf der Suche nach neuen Schriftstellern richtete sich der Blick nach Lateinamerika. Neuentdeckungen, wie der spätere Nobelpreisträger Gabriel García Márquez, ergänzten das Verlagsprogramm.

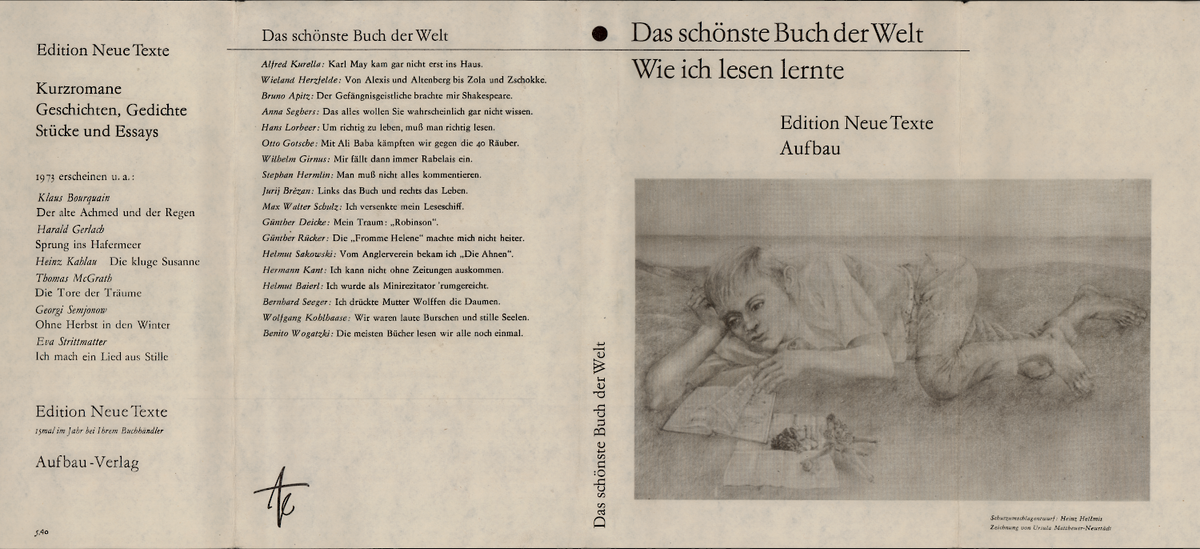

Der Führungswechsel von Ulbricht zu Honecker im Jahre 1971 gab Aufbau die Möglichkeit, eine neue Reihe „Edition Neue Texte“ zu installieren. Der Ansatz der Reihe, neuen Schriftstellern eine Plattform zu bieten, wurde durch künstlerische und experimentelle Umschlagsgestaltung untermalt. Bekannte westdeutsche Autoren, wie Peter Härtling, wurden neben ausländischen Schriftstellern und bekannten DDR-Schriftstellern veröffentlicht.

Die Arbeit an der „Edition Neue Texte“ war trotz einer erneuten Phase der Liberalisierung mit Konflikten verbunden. Grund dafür war das in den 70er Jahren entwickelte neue politische Selbstverständnis der DDR-Schriftsteller, welches konträr zu den ideologischen Vorstellungen des SED-Regimes verlief. Dieser Aspekt erschwerte die Programmarbeit bei Aufbau, da der Verlag sich in der Mittlerrolle zwischen Autoren und der politischen Führung wiederfand.

Eine der erfolgreichsten Reihen des Verlages war die „Bibliothek deutscher Klassiker“, mit welcher Aufbau ab 1955 seine Anstrengungen auf hochwertige Klassikereditionen legte – mit der Bestrebung, sämtliche deutsche Literatur vom 16. Jahrhundert bis ausgehendem 19. Jahrhundert zu sammeln. Publiziert wurde die Reihe in hochwertigen Leineneinbänden und ausgezeichneter editorischer Qualität, die sich in Kommentaren, Briefen und Erläuterungen zum Text wiederspiegelten. Vor Beendigung der Reihe in den 80iger Jahren wurden Autoren der Romantik wiederentdeckt, die in den früheren Jahren von der DDR-Führung ideologisch missbilligt wurden. Durch den Erfolg dieser Reihe wurde die „Taschenbibliothek der Weltliteratur“ ins Leben gerufen, welche eine preiswerte und erschwingliche Alternative dazu bildete.

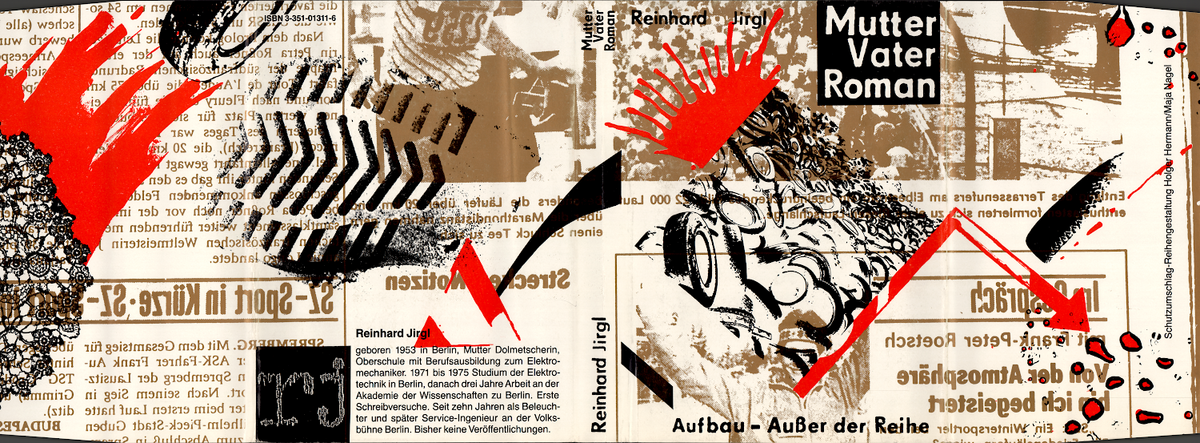

Ende der 70er Jahre entstand eine neue, unabhängige schriftstellerische Bewegung. Aufbau stand nun vor der Frage, ob er diese neue experimentelle Lyrik ins Programm aufnehmen sollte. Das Publizieren dieser Werke gelang erst 1988 im Rahmen der Reihe „Aufbau – Außer der Reihe.“ Verbunden war dies mit den politischen Umbrüchen jener Zeit, welche die SED-‐Führung zu Zugeständnissen zwang.

Im Zuge der Wiedervereinigung wurde der Verlag 1990 unter treuhänderische Aufsicht gestellt und in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Trotz vieler wirtschaftlicher Rückschläge behauptete sich Aufbau und ist heute ein wichtiger Bestandteil der deutschen Verlagsgesellschaft.

„Ein Buch ist mehr als nur bedrucktes Papier. […] Wenn man von Buchkunst spricht, so meint man die Zusammenführung von Schrift und Typographie, von Text und Illustration, die Harmonie von Papieren und Einbänden, den Zauber der Schnitte und Formate, die Farbe und Frische der Schutzumschläge […]. Buchkunst ist eine wichtige Kommunikationsbrücke.“

- Faber -

Buchkunst im Aufbau-Verlag

Anfang der 50iger Jahre wurden das Literaturprogramm und die Buchkunst des Aufbau-‐Verlages durch humanistische Ideale geprägt. Dies äußerte sich in der bevorzugten Verwendung von Typographie bei der Umschlaggestaltung. Bedeutende Künstler, die zur Entwicklung der Illustrationskunst beitrugen und auch für Aufbau arbeiteten, waren Werner Klemke und Max Schwimmer. Neben diesen neuen Künstlern kehrten auch professionelle Illustratoren aus dem Exil zurück. Ein Beispiel stellt Max Lingner dar, der die Illustrationen zu Anna Seghers Roman „Ersten Schritt“ gestaltete.

Dieser Buchumschlag ist ein typischer Umschlag für die 1950er Jahre des Aufbau-Verlages, da er mit seiner Schlichtheit besticht. Auf der Vorderseite des Einbandes ist lediglich ein Porträt von Bettina von Arnim und der Titel des Buches abgebildet. Zudem wurde für den kompletten Einband ein heller Orangeton genutzt. Das Gemälde stammt aus dem 19. Jahrhundert und ist ein Ölgemälde. Es weist ein valeuristisches Malkonzept auf. Damit ist gemeint, dass es feinste Farbdifferenzierungen gibt, wodurch hell und dunkel, sowie Licht und Schatten sehr gut herausgearbeitet wurden und die Abgebildete plastisch wirkt. Die Farbwahl des Bucheinbandes ist auf das Porträt abgestimmt. Der Orangeton stammt aus der gleichen Farbfamilie wie der Umhang von Bettina von Arnim auf dem Gemälde. Der Titel des Buches ist in Großbuchstaben geschrieben, wodurch er eine zentrale Rolle bezieht. Der Untertitel wurde in kursiver Schrift darunter gelegt und hat dadurch eine untergeordnete Position. Am Buchrücken erscheint der Buchtitel nochmals in Großbuchstaben.

Dieser Schutzumschlag wurde den 1950er Jahren entsprechend gestaltet. Damals legte man vor allem auf die Typografie großen Wert. Im Mittelpunkt des Umschlages steht der Titel des Werkes „Deutschland es werden deine Mauern nicht mehr voll Jammer stehn“. Der Text ist in altdeutscher Schrift verfasst, wobei die Großbuchstaben verziert sind. Das „D“ in dem Wort „Deutschland“ fällt besonders auf, da es ein Initial ist. Initiale sind schmückende Anfangsbuchstaben in Absätzen, Überschriften oder Kapiteln. Auf dem Umschlag erfährt man, dass das Buch aus einer Auswahl von Gedichten von Andreas Gryphius besteht, welcher im 17. Jahrhundert lebte und ein bedeutender Dichter seiner Zeit war. Somit wurde die Schriftart passend zum Inhalt gewählt. Ein weiteres Merkmal des Titels ist, dass er rot gefärbt und zentriert formatiert wurde. Damit strahlt er Dominanz aus. Die Rückseite des Einbandes ist, bis auf ein Zeichen in der rechten unteren Ecke, leer.

In den 60iger Jahren entwickelten sich die Anfänge der Buchkunst weiter. Durch unterschiedliche künstlerische Sichtweisen wurden Techniken wiederbelebt und weiterentwickelt. Der Holzstich als eine der Techniken wurde durch die „Leipziger Holzstichschule“ zu neuer Größe geführt und auch einzelne Künstler, wie Werner Schinko, bevorzugten diese Kunstform. Werner Schinko war außerdem Vertreter des narrativen Illustrationsstils. Dieser etablierte sich Anfang der 50iger und unterstützt die Literatur mit Illustrationen zu wichtigen Textstellen. Der Lyrikboom in den 60iger Jahren förderte diesen Illustrationsstil außerdem. Diese Form bildete die zweite Stimme zum Text und sollte das sinnliche Verstehen der Dichtung hervorheben.

Dieser Schutzumschlag verbildlicht den Titel des Buches „Käse und Löcher“ sehr gut. Zu sehen ist auf Vorder- und Rückseite ein gelber Hintergrund mit schwarzen Flecken. Natürlich assoziiert man damit, vor allem wenn man den Titel liest, einen Käse. In den schwarzen Löchern sind Personen und eine Rose abgebildet. Die Löcher sind verschieden groß, scheinbar wahllos angeordnet und ein guter Kontrast zu der Farbe Gelb. Diese Farbe dominiert den kompletten Umschlag und macht das Buch damit zu einem Blickfang. Die abgebildeten Menschen entsprechen keinem bestimmten Schema, da sie verschiedenen Alters und Geschlechtes sind. Das Bild weist keine Schattierungen oder bestimmten Perspektiven auf und ist damit Zweidimensional illustriert. Die Bildelemente entsprechen einer Streuung, da sie in unregelmäßigen Abständen, aber in einem ausgewogenen Verhältnis gegliedert sind. Das hat eine lebendige und dynamische Wirkung auf den Betrachter. Außerdem befindet sich auf der Vorderseite des Umschlages, sowie auf dem Buchrücken, der Autor und Titel des Buches in roter und weißer Schrift. Die Schriftart ist eher dezent als überladen und teilweise wurden nur Großbuchstaben genutzt.

Dieser Buchumschlag wurde von Ilse Unterstein gestaltet. Das Werk gehört zur Reihe „Deutsche Volksbibliothek“ des Aufbau Verlags und ähnelt von der Gestaltung sehr anderen Büchern aus dieser Reihe. Der komplette Schutzumschlag ist in einem himmelblau gefärbt und auf der Vorderseite befindet sich ein Bild, sowie Titel und Autor des Buches. Als Schriftfarbe wählte man weiß, wodurch der Text sehr gut mit dem Himmelblau harmoniert. Zudem rückte man den Titel des Werkes, durch eine kursive Formatierung und Vergrößerung, in den Mittelpunkt. Sowohl Titel, als auch Untertitel und Autor sind zentriert gelagert. Eine farbliche Ausnahme bildet der Buchrücken, dessen Text in schwarz abgedruckt wurde. An der Unterseite des Umschlages findet man einen weißen Balken, welcher die Zahl 285 einschließt. Dies ist die Ziffer des Werkes in der Reihe. Besonders zu beachten ist das Bild, welches auf der Vorderseite zu sehen ist und einen Ausschnitt Venedigs zeigt. Abgebildet ist die berühmte Seufzerbrücker und eine Gondel, die im Wasser treibt. Damit ist der inhaltliche Bezug zum Titel gegeben. Das schwarz-‐weiße Bild wird nur durch ein paar himmelblaue Farbelemente durchbrochen, wodurch es in den Umschlag eingebunden wird.

Dieser Umschlag ist auf Vorder- und Rückseite des Buches gestaltet und im Mittelpunkt steht das Gesicht eines Mannes. Außerdem findet man im Hintergrund eine Stadt und auf der Rückseite des Werkes Vögel sowie das Gesicht einer Frau. Auf der Frontseite und auf dem Buchrücken sind zudem noch der Titel, der Autor und die Buchgattung zu sehen. Bei der farblichen Gestaltung des Buches setzte man überwiegend schwarze Illustrationen ein und kolorierte einzelne Objekte mit einem Gelbton. Die einzige Ausnahme ist dabei der Titel des Buches, welcher in roter Schrift die Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Vor allem die Illustration der Gesichter ist durch großflächige Schattierungen sehr plastisch. Der Mann, der circa zwei Drittel der Vorderseite einnimmt, wurde mit besonders vielen Details gezeichnet, wodurch er der Schwerpunkt des gesamten Umschlages ist. Der Frauenkopf auf der Rückseite jedoch passt nicht wirklich in das Geschehen und wirkt isoliert zu den anderen Bildelementen. Die im Hintergrund gelegene Stadt weist einen hohen Wirklichkeitsgrad vor, da raumschaffende Mittel wie Höhen- und Größenunterschiede und Überdeckung genutzt wurden. Weiterhin wurde sie in einer Zentralperspektive gezeichnet.

Auf dem von Harri Lütke gestalteten Schutzumschlag sind Wortfragmente in verschiedenen Schriftarten und Größen dargestellt, die den Titel und den Autoren beschreiben sollen. Der Umschlag wirkt wie eine Collage, da die Wörter „Zeitungen“ aus einzelnen Buchstaben zusammengesetzt wurden und somit keine einheitliche Schrift ergeben. Außerdem wurden die Wörter „Märchen“ in zwei verschieden Schriftarten und Farben abgedruckt. Die Collage beschränkt sich größtenteils auf die Vorderseite des Umschlages, wobei einzelne Buchstabenfragmente auch auf der Rückseite zu finden sind. Die Farbwahl des Schutzumschlages ist fast in schwarz weiß gehalten, wobei ein oranges Sonderzeichen heraussticht. Der Titel und der Autor des Werkes wurden nochmals in einer lesbaren blauen Schrift abgedruckt und zieren Frontseite und den Buchrücken. Auf diesem Umschlag gibt es eine Vielzahl unübersehbarer Elemente, wodurch Unruhe ausgedrückt wird. Durch gegensätzliche Formen und die zufällige Anordnung der Elemente wird Spannung und Bewegtheit erzeugt. Der Hintergrund ist auf dem kompletten Buchumschlag zu sehen. Er zeigt verschiedene Grautöne, die lasierend aufgetragen wurden. Das bedeutet, dass der weiße Untergrund immer noch durchscheint. So eine Technik gelingt meist durch die Arbeit mit Tusche oder Aquarellfarbe.

Dieser Buchumschlag wurde von Klaus Ensikat gestaltet. Besonders auffallend ist die Typografie, welche einen zentralen Bestandteil des Umschlages bildet. Der Autor und der Titel des Buches wurden mit einer ausgefallenen Schrift dargestellt, welche am oberen und unteren Teil der Vorderseite entlang verläuft und jeweils einen Bogen beschreibt. Die Textelemente sind achsensymmetrisch angeordnet und liegen somit an einer waagerechten Symmetrieachse. Besonders markant ist der Schriftzug „Zirkus“. Er ist aus Menschen und Fantasiewesen geformt und illustriert und weist viele Schattierungen sowie Details auf. Diese Art der Illustration ist das Markenzeichen des Künstlers Klaus Ensikat. Da die Textelemente im Bogen geformt sind, bilden sie eine Umrandung für das Bildelement in der Mitte der Frontseite. Zu sehen ist ein abstraktes Bild, welches die Fantasie anregt. Es bildet den Mittelpunkt des Umschlages und ist bunt koloriert. Auf der Rückseite findet man einen Schmetterling, der mit der gleichen Technik gemalt wurde, wobei dieses Element isoliert erscheint. Beide Bildelemente weisen eine gewisse Struktur auf, das heißt die Bildfläche ist mit einer Folge gleicher Muster gefüllt, wobei eine unruhige Wirkung erreicht wird. Der Hintergrund des Buchumschlages ist weiß gestaltet und hat eine lila Umrandung.

Eine neue Generation von Illustratoren forderte eine ästhetische Einheit von Text, Typographie, Bild und Einband. Der narrative Stil wurde durch neue Techniken abgelöst. Der Stil Hans Tichas, ein Schüler Werner Klemkes, lehnte sich an der Kunstform des Pop Art oder Surrealismus an. Eine andere Idee der neuen Generation war laut Enzensberger:

Nicht die ängstliche Reduplikation des Textes, nur die Kühnheit kann das illustrierte Buch retten.

Hans Magnus Enzensberger

Mit anderen Worten: Künstler, wie Klaus Ensikat und Lothar Reher begnügten sich nicht mehr nur mit Illustrationen, sondern konzipierten ein durchdachtes Zusammenspiel zwischen Buchkörper, Schrift und Text.

Zu diesem Buch wurde der Umschlag von Gerhard Rappus gestaltet. Das abgedruckte Bild nimmt Vorder- und Rückseite des Schutzumschlages ein. Zu sehen ist eine Baumreihe, eine Feder und ein gelber Vogel. Dieses Bild wurde aquarelliert und hat einen lasierenden Farbauftrag. Dies bedeutet, dass der Untergrund noch leicht durchscheint. Der Künstler verwendete ein valeuristisches Malkonzept, das heißt feinste Farbdifferenzierungen in diesem Bild rufen Hell und Dunkel hervor. Die zu sehenden Bäume umschließen eine weiße Feder, welche die gleiche Größe wie die Pflanzen hat. Es gibt eine Vielzahl von Bildelementen, doch durch deren Ähnlichkeit strahlt das Bild Ruhe aus. Die Anordnung und Wiederholung dieser Elemente in einer Reihe drückt Ausgewogenheit aus. Durchbrochen wird die Baumreihe nur durch den Buchrücken, auf dem der Titel und der Autor des Werkes abgedruckt sind. Auch auf der Frontseite des Umschlages findet sich dieses Element wieder. Die Schrift ist in einer geschwungenen Handschrift dargestellt und passt sich an das Bild an.

Der Umschlag dieses Buches wurde von Heinz Hellmis gestaltet. Zu sehen ist eine Überschrift, die den Titel und den Autor des Buches beinhaltet, welche die Aufmerksamkeit durch Farbe und Größe auf sich lenkt. Darunter sind zwei Spalten mit sechs Absätzen. Die verwendete Schriftart ist Times New Roman in verschiedenen Größen, Farben (weinrot, blau, schwarz) und Formatierungen (kursiv). Die Spalten beinhalten ein Interview mit der Autorin. Die Fragen sind jeweils kursiv geschrieben und die Antworten in der Standardschrift. Gegliedert werden die Fragen durch eine Bezifferung. Die symmetrisch angeordneten Spalten wirken auf den Betrachter ordentlich, ausgewogen und gereiht. Da sich die Gestaltung des Buches größtenteils auf die Vorderseite des Umschlages beschränkt, wurde der Text einem Hochformat entsprechend angeordnet. Dieses Format betont die vertikalen Linien, die durch die Spalten entstehen. Auf der Rückseite ist lediglich der Verlag zu finden. Beim Aufklappen bemerkt man, dass das Interview im Klapptext fortgeführt und somit vervollständigt wird. Die Formatierung ist die Gleiche wie auf der Frontseite des Buches.

Dieses Buch hat Werner Klemke gestaltet – ein sehr gefragter Buchillustrator in der DDR. Auf dem Schutzumschlag ist, neben dem Titel und dem Autoren, nur ein einziges Bildelement sichtbar. Es ist eine in Flammen stehende Person mit einem Gewehr. Vor weißem Hintergrund wurde dieses Bild mit grafischen Mitteln illustriert. Es wurden feine Linien eingesetzt, um dem Feuer Struktur zu geben. Dennoch herrscht ein hoher Grad der Abstraktion vor, da man keine genauen Details erkennen kann. Es wurde ein monochromes Malkonzept genutzt, was bedeutet, dass nur eine Farbe im gesamten Bild dominiert. Durch die starke rote Farbe des Feuers kommt es zu einer Ballung der Bildelemente und dadurch bilden die Flammen den Schwerpunkt auf dem Buschumschlag. Weiterhin sind der Titel und der Autor des Werkes auf dem Buchrücken und in der rechten oberen Ecke der Vorderseite zu erkennen. Es wurde mit einer filigranen Handschrift gearbeitet, die zur Gestaltung der Person und des Feuers passt. Die Illustration beschränkt sich auf die Vorderseite des Buchumschlages. Die zwei Bildelemente, also Text und Illustration, stehen im optischen Gleichgewicht, weil sie jeweils eine Ecke der Vorderseite besetzen und sich dadurch ausgleichen. Die Elemente zeigen eine gewisse Abgeschlossenheit und Isolation und treten somit nicht miteinander in Kontakt.

Dieser Schutzumschlag wurde von Gerhard Bunke gestaltet. Abgebildet ist auf Vorder- und Rückseite ein Oktagon, welches als Rahmen fungiert. In diesem Achteck befindet sich auf der Frontseite der Titel und der Autor des Buches, sowie ein Paar Augen, Wald und eine Holztafel. Auf der Rückseite ist nur Himmel abgebildet. Beide Achtecke weisen eine Symmetrie zueinander auf, deren senkrechte Symmetrieachse der Buchrücken ist. Der Hintergrund des Rahmens ist ein Farbverlauf von hell- zu dunkelblau, mit feinsten Farbdifferenzierungen. Der dargestellte Wald, im Inneren des Oktagon, ist sehr abstrakt, weist aber Hell-Dunkel Unterschiede auf und wirkt daher plastisch. Der Fantasie bleibt überlassen, was es mit der Holztafel und deren menschlichen Schatten auf sich hat. Der Himmel auf Vorder- und Rückseite hat den gleichen Farbverlauf wie der Rahmen, nur seitenverkehrt. Das Schriftelement, welches den Titel und den Autor umfasst, ist in einer schwarzen fetten Schrift gestaltet, sodass es sehr dominant wirkt. Das Markante an diesem Umschlag ist jedoch das Raster, welches sich über das gesamte Bild erstreckt. Diese Flächengliederung, bei der die Linien streng geometrisch gereiht sind, ruft eine unruhige, sogar bedrohliche, Wirkung hervor.

Der Buchumschlag dieses Buches wurde von Frank Ruddigkeit und Heinz Hellmis gestaltet. Auf weißem Untergrund wurde großflächig der Name der Autorin und der Titel des Buches geschrieben und darunter findet man eine abstrakte Zeichnung. Die Schrift gehört eindeutig zu Heinz Hellmis Handschrift und ist in vielen seiner Werke wiederzufinden. Es bleibt der Fantasie überlassen, was der Betrachter in dem darunterliegenden Bild sehen mag. Fest steht, dass die Farben Gelb und Rot gewählt wurden und sie in Verbindung mit den schwarzen Linien sehr gut harmonieren. Es sind keine hell-dunkel Schattierungen vorhanden, aber teilweise werden die Farben voneinander überdeckt. Die Zeichnung ist in einem Kreis angeordnet, wodurch sie abgeschlossen und isoliert zu den anderen Elementen des Buchumschlages wirkt. Dennoch ist sie unübersehbar und drückt eine gewisse Unruhe aus, welche die Schrift im oberen Teil des Umschlages wieder aufnimmt. Beide Elemente, Schrift und Zeichnung, schließen einander aus, doch wirken durch ihre Abstraktheit harmonisch.

Die politischen Veränderungen der 80iger Jahre zeigten sich nicht nur in der Entwicklung neuer literarischer Strömungen innerhalb der DDR, sondern auch durch Veränderungen in den Bildenden Künsten. Buchillustrationen folgen nicht mehr den Formen und Traditionen früherer Jahre, sondern schlagen in Expressivität und Explosivität um. Es entsteht eine kreative Zusammenarbeit von Künstlern und Dichtern. Große Verlage wie Aufbau können erst Ende der 80iger Jahre diese Strömungen in ihre Programme aufnehmen, sodass bis dahin nur Kleinstauflagen von dieser Kunst publiziert wurden. Die traditionelle Buchkunst blieb weiterhin bestehen und versuchte die neuen Entwicklungen einzubeziehen.

Der Schutzumschlag wurde von Irene Fischer gestaltet und zeigt die schwarz-weiße Fotografie eines Zaunes. Das Foto erstreckt sich über die Vorder- und Rückseite des Umschlages. Betrachtet man nur die Vorderseite sieht man einen intakten Holzzaun. Wenn man das Buch umdreht findet man einen Zaun vor, dessen Latten sich ablösen. Markant ist, dass der Buchrücken als Übergang zwischen stabilen und kaputten Zaun fungiert. Da das Foto in schwarz-weiß abgebildet wurde, wirkt es trist und hebt die negative Stimmung hervor, die der kaputte Zaun verursacht. Das Bild wurde in einem optischen Gleichgewicht fotografiert. Das heißt, dass der Zaun zwei Drittel des Bildes einnimmt und der Himmel ein Drittel, wodurch eine harmonische Bildkomposition gefördert wird. Die Anordnung des Zaunes, mit seinen vertikalen und horizontalen Latten, wirkt statisch, sodass Bewegungslosigkeit zum Ausdruck kommt. Die Fotografie wird auf der Frontseite und am Rücken des Buches durch eine markante schwarze und weiße Schrift überdeckt. Diese beinhaltet Autor, Titel und Gattung des Werkes. Die Schrift ist sehr dominant und deshalb ein Blickfang.

Dieses Buch gehört zu der Aufbau-‐Reihe „Edition neue Texte“ und dessen Umschlag wurde von Heinz Hellmis gestaltet. Die Bücher dieser Reihe haben meist einen ähnlichen Aufbau in der Gestaltung. Auf der Vorderseite sieht man den Autor, den Titel, die Buchgattung, den Namen der Reihe und den Verlag abgedruckt. Alles wurde linksbündig ausgerichtet und die verschiedenen Größen der Schriftelemente drücken deren Wichtigkeit aus. Außerdem wurde ein Gemälde abgedruckt. Auf dem Buchrücken wiederholen sich Titel und Autor und auf der Rückseite steht eine Kurzbiografie des Autors. Das dargestellte Gemälde ist von Falk von Wangelin und das Besondere ist, dass es um die Frontseite des Umschlages herumgeht und auf dem Klapptext endet. Der Farbauftrag auf dem Gemälde ist malerisch, da man Pinselstriche sieht und es gibt viele Farbdifferenzierungen. Es zeigt die Momentaufnahme einer Gesellschaft und deren Gruppen, die in eine Landschaft eingebettet sind. Um den König und den Papst bildet sich ein Oval, das die Vollkommenheit und Macht der Obrigkeit verdeutlichen soll. Im ganzen Gemälde herrscht eine Dynamik, welche Unruhe und Bewegtheit verursacht.

Dieser Buchumschlag wurde von Peter Friederici gestaltet. Vorder- und Rückseite des

Schutzumschlages sind hier losgelöst voneinander gestaltet. Auf der Vorderseite sieht man deutlich den Titel des Buches, welcher in einer weißen filigranen Schriftart dargestellt und durch einen blauen Balken hervorgehoben wurde. Das Weiß setzt sich gut von dem Dunkelblau ab, wodurch die Schriftelemente zu einem Blickfang werden. Außerdem wurde dieses Element linksbündig angeordnet. An der unteren Seite findet man den Untertitel, der im gleichen Stil wie der Titel gestaltet wurde. Einziger Unterschied ist, dass das Textelement zentriert formatiert wurde. Beide blauen Balken nehmen circa die Hälfte der Frontseite ein. Die andere Hälfte wurde mit einer Art Inhaltsverzeichnis gestaltet. Die Schrift ist deutlich kleiner und schwarz. Dadurch kommt eine Spannung zwischen den verschiedenen Elementen auf der Vorderseite auf. Die komplette Rückseite des Werkes besteht aus einer Radierung von Hermann Struck, die Arnold Zweig im Halbprofil zeigt.

Den Schutzumschlag für dieses Buch gestaltete Heinz Hellmis. Er verwendete dabei die Illustrationen des Autors. Diese Illustrationen sind eine gute Möglichkeit, um in die Gestaltung des Umschlages inhaltliche Aspekte einzubringen. Die Zeichnungen kann man voneinander unabhängig betrachten, denn alle zeigen ihre eigene Geschichte. Sie wurden mit feinsten Linien und Punkten gestaltet und wirken dadurch plastisch. Die Bildelemente wurden mit verschiedenen Perspektiven gezeichnet und dies hebt die Unabhängigkeit der einzelnen Bildchen hervor. Durch die gegensätzlichen Formen der Bildelemente wird Spannung und Unruhe erzeugt. Zudem sind sie unregelmäßig und asymmetrisch ausgerichtet, wodurch sie eine dynamische Wirkung bekommen. Diese Unausgewogenheit wird durch den Hintergrund noch verstärkt. Dieser wurde mit Hilfe von Aquarellfarben oder Tusche koloriert, wobei der Untergrund noch durchscheint. Ein weiteres wichtiges Element ist die Schrift auf dem Umschlag. Der Name des Autors wurde mit einer futuristischen fetten und schwarzen Schrift gestaltet, die einen Schwerpunkt auf dem Buschumschlag ausmacht. Der Titel des Buches wurde jedoch mit einer unauffälligen Schrift bedacht und auseinandergerissen.

Der Schutzumschlag zu diesem Buch wurde von Günter Lerch entworfen. Das Bild, welches auf diesem Umschlag abgebildet ist, besteht aus einem gelben Hintergrund, einer Lokomotive und dem Autoren und Titel des Werkes. Es erstreckt sich über Vorder- und Rückseite des Buches und wird durch die Kennzeichnung von Autoren und Titel am Buchrücken durchbrochen. Die Farbe Gelb dominiert das gesamte Bild, da sie auch die einzige Farbe ist. Plastizität wird durch den Linienduktus hervorgerufen, mit dem die Lokomotive und deren Umgebung gemalt wurde. Die feinen Linien lassen Licht und Schatten, sowie Hell und Dunkel sichtbar werden und die dicke Linienführung unterstreicht das Hervortreten der Lokomotive. Sie nimmt die zentrale dominante Position ein und bildet damit den Schwerpunkt. Gleichzeitig ruft die Lok durch den Eindruck von Bewegtheit und Unruhe eine Dynamik hervor. Im oberen Teil des Bildes findet man den Titel und den Autor des Buches. Beides wurde mittels einer Handschrift dargestellt. Das Bild scheint durch die Linienführung sehr chaotisch und unruhig zu sein, doch durch das reine Gelb in Hintergrund und dessen Kontrast zu den schwarzen Bildelementen wirkt der Buchumschlag klar.

Bedeutende Illustratoren im Aufbau-Verlag

Werner Klemke, geboren am 12. März 1917 in Berlin-Weißensee, zählt zu den wichtigsten Illustratoren des Aufbau-Verlags. Der deutsche Buchgestalter war sehr vielseitig in der Anwendung von grafischen Techniken. Vor allem ließ er den Holzstich in der DDR wieder aufleben, welcher vorher nahezu in Vergessenheit geriet. Klemke nahm außerdem die Kunst der Typografie in seiner Illustrationsgestaltung auf und erzeugte somit ein harmonisches, auf die Schrift abgestimmtes Gesamtbild. Das Buch „Dekameron von Boccaccio“ stellt mit seinen 105 Holzstichen sowie seiner typografischen Gestaltung den Höhepunkt des Holzstichs Klemkes dar. Das Gesamtwerk des Illustrators, welcher nebenbei auch als Gebrauchsgrafiker und Hochschullehrer tätig war, umfasst allein im Bereich der Buchkunst bemerkenswerte 800 Titel. „Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“ 1965, „Ilias“ 1972 und „Das Anekdotenbuch“ von 1966 sind nur einige Beispiele seiner Arbeit.

Grundsätzlich versuchte er, seine Illustrationen mit dem geschriebenen Text sinnvoll zu vereinigen. Klemkes Arbeit war keineswegs einseitig. Neben der Buchkunst gestaltete der Illustrator auch Briefmarken, Abziehbilder, Plakate, Ausstellungstafeln, Filmprogramme, Gebäudefassaden und Schallplattenhüllen – um nur einiges zu nennen.

Werner Klemke verstarb am 26. August 1994 in seinem Geburtsort und wird bis heute als bedeutendster Illustrator und Gebrauchsgrafiker der Buchkunst der DDR in Erinnerung behalten.

"Ich mache Bücher, worunter ich aber nicht nur ‚Bücher illustrieren’ verstehe. Das ist nur eine Art unter anderen. Unter ‚Bücher machen’ verstehe ich, einem Buch durch Auswahl der Papiersorte und der Lettern,

durch Satzanordnung und Buchschmuck Gestalt zu geben mit allen Zutaten, die nötig sind, den Absichten des Verfassers gerecht zu werden und dem Leser das Lesen zu erleichtern."

(Werner Klemke)

Klaus Ensikat, geboren 1937, gilt als einer der bedeutendsten Illustratoren des Aufbau-Verlags. 1951 begann er eine Lehre zum Dekorateur und studierte anschließend vier Jahre an der Fachhochschule für angewandte Kunst in Berlin. Bis 1961 arbeitete er als Gebrauchsgrafiker in der Werbegrafik. Seit 1965 arbeitet er als freier Grafiker in Berlin. Ensikat gilt als „Meister der hintergründigen sachlich-zeichnerischen Genauigkeit mit dem Hang zur Verfremdung und zur Groteske“.

Die oftmals schlechte Papier- und Druckqualitäten in der DDR sah Ensikat mehr als Herausforderung, als Hindernis. Er sagte dazu 1996: „Die Kompensation erfolgte durch mehr geistige Anstrengung“.

Als Zeichner begnügt er sich nicht mit einfachen Nacherzählungen, sondern erfindet selbst Bilder, die mit dem Text eingehend korrespondieren.

Besonders bei seinen zahlreichen Kinderbuchillustrationen fällt sein Hang zur Ironie und zum Grotesken auf – so wirken seine Interpretationen nie zu idyllisch und märchenhaft. Weitere Besonderheiten seiner Zeichnungen sind die Aufnahmen von stilistischen Mitteln der Werbesprache sowie die Verfestigung des Bildes in der Manier des Kupferstiches. Viele Bücher fallen ebenso durch die Harmonie von Schrift und Bild auf. Ensikat schrieb oftmals eigenhändig in einer „schönen, fein schnörkeligen Gebrauchs-Kalligrafie“. Seine Illustrationen ordnen sich nicht dem Text unter, sondern dienen dem Text zur Vervollkommnung.

Stilistisch knüpft Klaus Ensikat an Kupferstiche der Bilderbücher und Bildergalerien der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts an. Auffallend sind ebenfalls moderne Einflüsse der Surrealismus, Pop Art und aktuellem Realismus. Geschätzt wird außerdem eine gewisse Sachlichkeit und eigenwillige Modernität seiner Illustrationen. Seine Bilderfindungen wirken oftmals wie eine Mischung aus „nüchterner technischer Zeichnung und wilder Phantasie“. Ensikats Illustrationen werden auch als Verbindung von „altväterisch anmutender, realistischer Zeichnung und ihrer modernen Verfremdung“ bezeichnet.

Ensikat knüpft so an die humanistische Tradition des deutschen Kinderbuchs an, durch seinen Blick auf modernen Tendenzen stagniert er jedoch nicht im Historismus.

Literatur

Enzensberger, Hans Magnus/ Hrsg. Von Seuss, Juergen (1998): Außen schrill, innen behäbig, In: Illustration und literarische Zeichnung, Frankfurt/ Main, S. 17.

Faber, Elmar (1985): Buchkunst bei Aufbau. In: Glatzer, Ruth/Erler, Gotthard (Red.) (1985): Das Haus in der Französischen Strasse. Vierzig Jahre Aufbau-‐Verlag. Ein Almanach. Berlin/Weimar: Aufbau Verlag, S. 183-205.

Glatzer, Ruth/Erler, Gotthard (Red.) (1985): Das Haus in der Französischen Strasse. Vierzig Jahre Aufbau-Verlag. Ein Almanach. Berlin/Weimar: Aufbau Verlag.

Janaszek, Ralf (2014): Beispiele für gebrochene Schriften, Im Internet: www.typo-­

info.de/beispielefuergebrocheneschriften.htm

Janaszek, Ralf (2014): Gebrochene Schriften, Im Internet: www.typo-­

info.de/gebrocheneschriften.htm

Lang, Lothar (2000): Von Hegenbarth zu Altenbourg. Buchillustration in der DDR. Stuttgart:

Hauswedell.o.A. (2013): Bücher-‐Wiki. DDR-‐Literatur, Im Internet: www.buecher-­

wiki.de/index.php/BuecherWiki/DDR-‐Literatur

o.A. (2015): Werner Klemke, Im Internet: de.wikipedia.org/wiki/Werner_Klemke

Wurm, Carsten (2015): Gestern. Heute. Aufbau. 70 Jahre Aufbau Verlag 1945-‐2015. Berlin: Aufbau Verlag, S.11-132.

Wurm, Carsten (1995): Jeden Tag ein Buch / 50 Jahre Aufbau-Verlag 1945-1995. Berlin: Aufbau Verlag.

Bildquellen

Bildquelle 1: „Bundesarchiv Bild 183-1985-1108-301, Werner Klemke“ von Bundesarchiv, Bild 183-1985-1108-301 / Brüggmann, Eva / CC-BY-SA 3.0. Lizenziert unter CC BY-SA 3.0 de über Wikimedia Commons – commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-1985-1108-301,_Werner_Klemke.jpg